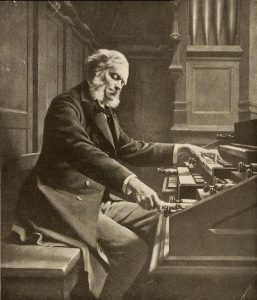

Vor hundert Jahren starb der Pianist und Komponist Moritz Moszkowski, einer der berühmtesten Musiker seiner Zeit

Lange vorbei sind die Zeiten, als seine „Spanischen Tänze“ in den Salons des Bürgertums aufs Klavierpult gelegt wurden oder in einer der unzähligen Fassungen für kleines Orchester im Café oder beim Kurkonzert erklangen. Vorbei sind auch die Konzerte, bei denen Tastenzauberer vom alten Schlag wie Vladimir Horowitz, Shura Cherkassky oder Jorge Bolet mit Vorliebe seine funkelnden „Etincelles“ als Zugabe spielten. Zu Lebzeiten galt Moritz Moszkowski als eine musikalische Berühmtheit, im Rückblick gäbe sein Leben reichlich Stoff für einen historischen TV-Mehrteiler her: zwischen Glanz und Elend, Anerkennung und Armut, Karriere und Krankheit, die sein letztes Lebensjahrzehnt verdüsterten. Heute werden Moszkowskis Werke, wenn überhaupt, unter dem Etikett „Salonmusik“ abgeheftet. Sein Todestag, der sich am 4. März zum 100. Mal jährt, ist ein guter Anlass, einmal den Spuren dieses Komponisten-Pianisten nachzugehen.

Wie begehrt die Werke des 1854 in Breslau geborenen Musikers aus polnisch-jüdischem Elternhaus seinerzeit beim Publikum waren, beweist eine erstaunliche Zahl: Für 100.000 Mark wechselten 1909, immerhin 23 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung, die Rechte an den „Spanischen Tänzen“ und weiteren frühen Klavierwerken an den Verlag Peters in Leipzig. Der Erstverlag, Carl Simon in Berlin, zeigte sich generös und überließ Moszkowski einen Anteil von 10.000 Mark – eine wohlfeile Geste, hatte er doch die Rechte einst für gerade einmal 150 Mark erstanden. Der junge Komponist wusste schon früh, was seine Fans von ihm erwarteten, und die „spanische Note“ zog immer: Es folgten ein Album espagnol op. 21 und ein Capriccio espagnol op. 37, das 1885 als „Novität für den Weihnachtstisch“ in der Edition Peters erschien. Ließ er sich auch bisweilen auf andere musikalische Reiseziele ein und schrieb Klavierwerke wie „Aus aller Herren Länder“ op. 23 und Polnische Volkstänze op. 55 – am Ende erhörte der Komponist doch die Bitten seines Verlegers Max Abraham und ließ 1900 noch eine Sammlung „Neue spanische Tänze“ folgen.

Schon früh wurde das musikalische Talent des Jungen entdeckt. Als 14-Jähriger kommt Moritz mit der Familie nach Berlin, um hier zuerst Violine, dann Klavier und Komposition zu studieren. Als 15-Jähriger darf er erstmals in Weimar Franz Liszt vorspielen – eine Auszeichnung, die sich 1875 noch einmal wiederholt, als der große Meister mit dem jungen Talent dessen erstes Klavierkonzert an zwei Klavieren musiziert. Aus den zeitgenössischen Kritiken ist herauszulesen, dass er – so Bojan Assenov in seiner akribischen Mosz-kowski-Studie – „ein ausgereifter Pianist mit eindrucksvoller musikalischer Gestaltungskraft“ war, bei dem „seine phänomenale Technik mit gleichmäßigem Anschlag und die besondere Poesie seines Vortrags“ besonders gelobt wurden.

Genau diese Ingredienzien sind es, die sich auch in seinen Klavierkompositionen finden. Die großen melodischen Linien haben anmutigen Charme, die Verzierungen fallen durch ihre Originalität hörbar aus dem Rahmen sonstiger Salonmusik. Und wo Moszkowski zu größerer Wirkung die virtuose Pranke einsetzt, überrascht seine Musik nicht nur durch Witz und Leichtigkeit; sie ist außerdem, bei aller halsbrecherischen Akrobatik, perfekt zugeschnitten auf das, was ein brillanter Pianist – in den frühen Jahren waren es auch bemerkenswert viele Pianistinnen! – mit zehn Fingern leisten kann. Ein überzeugendes Beispiel dafür bietet das Klavierkonzert Nr. 2 E-Dur op. 59, das der Komponist selbst 1898 in London zur Uraufführung bringt und später auch mit dem Berliner Philharmonischen Orchester unter Arthur Nikisch spielt. Inzwischen haben fingerfertige Pianisten wie Stephen Hough, Markus Pawlik oder Joseph Moog dieses dankbare Werk wiederentdeckt; ihm kam sogar die Ehre zu, 1991 die heute legendäre Reihe „The Romantic Piano Concerto“ des britischen Labels Hyperion zu eröffnen.

Diese Auftritte als Pianist bedeuten jedoch nur eine kurze Rückkehr aufs Podium, sah sich doch Moszkowski 1881, mit gerade einmal 27 Jahren, seine vielversprechende Solistenkarriere aufzugeben. Anhaltende Schmerzen in den Armen verbinden sich mit nervlichen Problemen, die sich in „Angstzuständen, Lampenfieber und Selbstzweifeln“ (Assenov) ausdrücken. Stattdessen wendet er sich ganz der Komposition zu – und setzt sich neue Ziele. Orchesterwerke wie die „Première Suite d‘Orchestre“, 1886 in London uraufgeführt, finden schnell Anerkennung, und kein Geringerer als Hans von Bülow nimmt sich der Orchesterkomposition „Cortège“ (1888) und des Violinkonzerts op. 30 (1889) an.

Durch Klaviermusik zu einem wohlhabenden Mann geworden, will Moszkowski sein Lebenswerk mit einer Oper krönen. Ab 1890 nehmen die Pläne Gestalt an, wieder ist die Edition Peters mit dabei, um das Projekt schon im Vorfeld mit Klavierauszügen und vielerlei Arrangements zu unterstützen. Am 21. April 1892 wird „Boabdil, der letzte Maurenkönig“ an der Berliner Hofoper uraufgeführt – erneut ein spanisches Sujet! Es geht, vor dem Hintergrund der Eroberung Granadas durch den spanischen König, um Liebe, In-trige und Verrat. Der gemeinsame Tod des Protagonisten und seiner Geliebten erinnert nicht nur Edvard Grieg, wie Mosz-kowski hochgeschätzt im Hause Peters, an Richard Wagner: „Die erotischen Sachen sind zwar schön und klingen natürlich in seiner trefflichen Orchestration ganz berückend. Aber – dieser Wagner! Und vor Allem: dieser Tristan!“

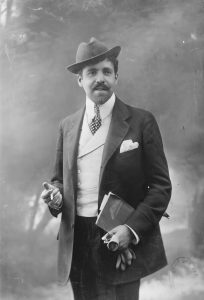

Wie sein großes Vorbild Franz Liszt entwickelt Moszkowski eine frühe und nie versiegende Liebe zu Frankreich. Kaum 30-jährig verlegt er seinen Wohnsitz von Berlin nach Paris, wo er bald darauf die Industriellentochter Henriette Chaminade, Schwester der Komponistin Cécile Chaminade, kennenlernt und (1884) heiratet. Obwohl ihr Vater strikt gegen die Verbindung mit einem Deutschen ist, setzt Henriette ihren Willen durch – das Paar zieht nach Berlin, wo bald darauf die Kinder Sylvie und Marcel zur Welt kommen. Doch schon im Winter 1891/92 verlässt Henriette die Familie, im Sommer 1892 erfolgt die Scheidung. Aber auch Moszkows-ki kehrt 1897 mit den Kindern nach Paris zurück.

Da hat er bereits seinen Vornamen in „Maurice“ geändert. Und das neue Pariser Leben lässt sich gut an: Moszkowski ist ein gefragter Klavierlehrer, das Conservatoire mit seinem Direktor Gabriel Fauré läd ihn ein, in der Jury für Aufnahmeprüfungen im Fach Klavier mitzuwirken – an der Seite Claude Debussys. Mit berechtigtem Stolz berichtet Moszkowski seinem Verleger, dass er auf Initiative von 25 prominenten Kollegen, darunter Saint-Saëns, Massenet, Widor und Fauré, zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden ist. Kaum verwunderlich, dass er schließlich auch die französische Staatsbürgerschaft annimmt – und somit bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht des Landes verwiesen wird.

Dazu komponiert er unermüdlich weitere Walzer, Capricen und viele andere Klavier- und Studienwerke; einen letzten Höhepunkt bilden 1914 die pianistisch genau austarierten Wagner-Transkriptionen von „Isoldens Tod“ und dem „Venusberg-Bacchanale“. Allerdings hat sich der „moderne“ Stil inzwischen gewandelt, wie der fast 60-Jährige in einem Brief an den neuen Peters-Verleger Henri Hinrichsen beklagt: „Die Leiter unserer grossen symphonischen Concerte bevorzugen in wirklich sehr einseitiger Weise die Werke grossen und prätentiösen Styls und selbst dann, wenn sich hinter majestätischem Stirnrunzeln ein sehr kleines Gehirn verbirgt.“

Mehr und mehr ziehen dunkle Wolken über Moszkowskis Leben auf: zuerst der frühe Tod der Tochter Sylvie, dazu immer stärkere gesundheitlichen Probleme, die ihn am Komponieren und Unterrichten hindern, schließlich auch die finanziellen Einbußen durch ausbleibende Tantiemen während des Krieges. Außerdem verliert er, so seine eigene Darstellung, erhebliche Summen durch deutsche und polnische Kriegsanleihen, die mit der deutschen Niederlage wertlos geworden sind. Nach Kriegsende spitzt sich die Lage weiter zu; erste Anzeichen eines Magenkrebsleidens verlangen kostspielige Operationen. Moszkows-kis berühmtester Schüler, der längst in die USA ausgewanderte Josef Hofmann, lässt ihm 10.000 Mark zukommen; die gleiche Summe überweist auch, in alter Verbundenheit mit dem einstigen Bestseller-Komponisten, Peters-Verleger Hinrichsen. Ein mons-tröses Benefiz-Konzert in der New Yorker Carnegie Hall, bei dem auch die „Spanischen Tänze“ in einer Fassung für 15 (!) Klaviere aufgeführt werden, bringt weitere erkleckliche Hilfe, die jedoch nur zwei Jahre reicht. Noch einmal überweist Hinrichsen 10.000 Mark, noch einmal wird im Dezember 1924 in New York eine Benefiz-Aktion organisiert. Doch die Einnahmen erreichen Moszkowski nicht mehr; er stirbt am 4. März 1925 in Paris.

Michael Horst