Erstmals auf CD: 50 Jahre nach seinem Tod wird der Hamburger Komponist Ernst Gernot Klussmann wiederentdeckt

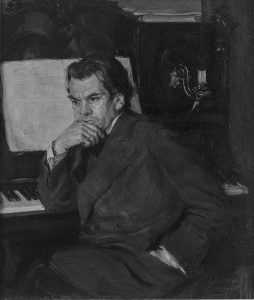

Komponist eines vielfältigen Gesamtwerks, darunter fünf Opern und zehn Symphonien; bevorzugter Klavierbearbeiter des späten Richard Strauss; einer der erfolgreichsten Kompositionslehrer im Westdeutschland der Nachkriegszeit – die Lebensbilanz Ernst Gernot Klussmanns fällt eindrucksvoll aus. Dennoch war es lange Zeit still um den Hamburger Komponisten, der vor 50 Jahren, am 21. Januar 1975, starb. Die Forschung zu Klussmann steht erst am Anfang, doch bietet sich bereits jetzt das Bild eines Künstlers, der nicht nur durch seinen stilistischen Werdegang von der Spätromantik zur Zwölftontechnik beispielhaft die musikhistorischen Umbrüche seiner Zeit widerspiegelt, sondern sich in allen Phasen seines Schaffens einen charakteristischen Tonfall zu bewahren wusste.

Als Patenkind des Bruckner-Schülers und Mahler-Freundes Hermann Behn und Schüler des bedeutenden Symphonikers und Oratorienkomponisten Felix Woyrsch wuchs der 1901 in Bergedorf (heute ein Stadtteil Hamburgs) geborene Klussmann in die symphonische Tradition des späten 19. Jahrhunderts hinein, lernte durch seine Klavierlehrerin Ilse Fromm-Michaels aber auch die modernen Strömungen der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg kennen. Während seiner Zeit als Korrepetitor bei den Bayreuther Festspielen 1925 entwickelte er sich zu einem Fachmann für Klaviertranskriptionen, was ein gutes Jahrzehnt später dazu führte, dass Richard Strauss die Klavierauszüge seiner vier letzten Opern von Klussmann anfertigen ließ. Nach 17-jähriger Lehrtätigkeit in Köln kehrte Klussmann 1942 als Leiter der städtischen Musikschule, die zur Hochschule ausgebaut werden sollte, nach Hamburg zurück. 1945 wurde er aufgrund seiner Mitgliedschaft in der NSDAP umgehend entlassen.

Klussmanns Rolle in der NS-Zeit ist in der neueren Literatur ausgiebig thematisiert worden. Seine eigenen Angaben nach dem Kriege, er habe sich im April 1933 für die Parteimitgliedschaft entschieden, um seine Familie zu schützen, erscheinen glaubwürdig angesichts der Angriffe seitens nationalsozialistischer Kölner Musikerkollegen vor 1933. So hatte der Musikkritiker Walter Trienes Klussmanns Orgelkonzert 1928 als „entwurzelte Kunst“ bezeichnet, in der „die Zersetzung der tonalen Grundlagen einen Endweg erreicht“ habe. Noch Anfang 1933 nahm Bruno Walter Klussmanns Symphonie Nr. 1 op. 6 zur Uraufführung an, doch wurde der Dirigent aus Deutschland vertrieben, bevor er das Vorhaben realisieren konnte. Fred K. Prieberg hat dieses Werk in seinem Handbuch „Deutsche Musiker 1933-1945“ als NS-nahe Komposition eingeordnet, da der finalen Passacaglia der Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ zugrunde liegt, dabei aber übersehen, dass die Symphonie in erster Fassung bereits 1928 abgeschlossen war. Einige Chorsätze, die Klussmann im Auftrag der „Deutschen Christen“ anfertigte, und ein Kriegslied blieben seine einzigen kompositorischen Ergebenheitsadressen an das NS-System.

Im Zweiten Weltkrieg wurden Klussmanns Wohnung und sein Hauptverlag Tischer & Jagenberg zerstört. Zahlreiche Manuskripte und Drucke gingen verloren. Nachdem er die letzten Kriegsmonate als Soldat hatte verbringen müssen, arbeitete er in der Nachkriegszeit als Nachtwächter bei Steinway. Nach seiner Entnazifizierung wurde er 1948 wieder als Leiter der Hamburger Musikschule eingesetzt und nach der Gründung der heutigen Hochschule für Musik und Theater 1950 deren stellvertretender Direktor. Dort bekleidete er bis zu seiner Pensionierung 1966 eine Professur für Komposition, bildete aber auch im Ruhestand noch Studenten aus. Klussmann war kein dogmatischer Lehrer. Er vermittelte seinen Schülern solides handwerkliches Können, ohne sie stilistisch einzuengen. So schlugen sie später ganz unterschiedliche Wege ein. Zu Klussmanns Schülern gehören beispielsweise Joachim Schweppe, Norbert Linke, Christian Bruhn, Walter Steffens, Wolfgang-Andreas Schultz, der als sein letzter Schüler seinen Nachlass in die Universitätsbibliothek Hamburg überführte und heute als bester Kenner seines Schaffens gelten kann, sowie Wolfgang von Schweinitz, der Klussmanns letzte, nur im Particell vorhandene Oper „Der schlimm-heilige Vitalis“ fertigstellte.

Klussmanns Gesamtwerk umfasst 56 Opuszahlen. Als roter Faden zieht sich Orchestermusik durch alle Schaffensphasen. Dazu kommen wenige Kammermusik- und Klavierwerke, einige Chorkompositionen und Lieder. Spät fand Klussmann zur Oper, doch blieben seine fünf musikdramatischen Werke gänzlich unbekannt, denn keines wurde bislang aufgeführt.

Grundsätzlich traditionsorientierter Komponist, durchlief Klussmann tiefgreifende Wandlungen. Sein erstes gültiges Werk, das Klavierquintett op. 1 (1925), knüpft nahtlos an Brahms an, wächst aber durch stellenweise betont raue Stimmführungen bereits aus der Stilistik des späten 19. Jahrhunderts heraus. Um 1930 hat Klussmann in seinem Streichquartett op. 7 diese Tonsprache ganz verlassen. Geblieben sind seine Vorliebe für weite Melodiebögen und Kontrapunkt, doch führt er die Stimmen nun in freier Tonalität und vermeidet weitgehend konventionelle Funktionsharmonik – charakteristisch werden Quartakkorde, die Erniedrigung des Leittons und die phrygische Sekunde. Formal greift er teils auf die traditionelle Viersätzigkeit zurück, wie in der vierten Symphonie op. 24, teils gruppiert er die überkommenen Formen auf neue Weise. So lässt er das fünfsätzige Streichquartett op. 7 mit einem ausgedehnten langsamen Satz beginnen, dem sich drei kürzere Mittelsätze anschließen, bevor das Werk mit einer Doppelfuge endet. Die fünfte Symphonie op. 30 enthält keinen langsamen Satz, sondern besteht aus drei mäßig bewegten Sätzen sehr unterschiedlichen Charakters. Auch hier gestaltet Klussmann das Finale als große Fuge: Der Satz beginnt zurückhaltend, nimmt nach und nach an Bewegung zu, greift schließlich das signalartige Hauptthema des Kopfsatzes auf und mündet in den Choral „Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein“. Wer als Amateurpianist Klussmanns mittleren Stil kennenlernen möchte, der greife zu den „Xenien“ op. 27, kleinen Klavierstücken von begrenzter Schwierigkeit.

Klussmann hatte um 1950 eine rege Produktivität entfaltet. Umso auffälliger ist sein anschließendes plötzliches Verstummen und mehrjähriges künstlerisches Schweigen. Als er wieder mit neuen Werken an die Öffentlichkeit trat, war er zum Zwölftonkomponisten geworden. Die Hinwendung zur Dodekaphonie geschah wohl teils aus Neugier des neuen Ideen stets Aufgeschlossenen, teils aufgrund des Drucks, der nun zunehmend auf Komponisten ausgeübt wurde, die sich nicht dieser Methode bedienten. In seinem ersten Zwölftonwerk, der vierhändigen Klaviersonate op. 38, arbeitet Klussmann mit einer geradezu schulmäßigen Reihentechnik, doch lässt bereits die Symphonie Nr. 6 op. 39 das Ringen um persönlichen Ausdruck in der neuen Tonsprache erkennen. Letztlich war Klussmanns Empfinden für tonale Spannungen zu stark, als dass er es auf Dauer hätte ausblenden können. Ähnlich wie Alban Berg gliederte er nun Zwölftonreihen bewusst in Vierklänge mit tonaler Ausrichtung. Die Musik ist zwar streng dodekaphon organisiert, klingt jedoch Richard Strauss‘ „Elektra“ ähnlicher als den Zwölftonkompositionen jüngerer Zeitgenossen wie Luigi Nono oder Pierre Boulez. Voll ausgereift zeigt sich dieser Spätstil zum ersten Mal 1964 in der Solokantate „Herodias“ op. 40.

Wenn Klussmann sich bemühte, mit seiner Hinwendung zur Zwölftonmusik dem Zeitgeist zu entsprechen, so muss man feststellen, dass er scheiterte. Gerade weil er danach strebte, seine Zwölftonwerke tonal zu organisieren, und sie in ein Klangbild hüllte, dass seine Herkunft aus der Spätromantik nicht verleugnete, drang er gegen Ende seines Lebens im Musikbetrieb kaum noch durch. „Herodias“ war das letzte seiner Werke, für das er einen Verleger fand. Viele der späteren Kompositionen warten immer noch auf ihre Uraufführung. Aus heutiger Perspektive erscheinen Klussmanns Zwölftonwerke jedoch gerade aufgrund ihrer Querständigkeit zum Darmstädter Avantgardismus interessant.

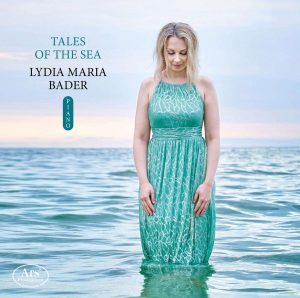

Mittlerweile hat die Forschung begonnen, Klussmanns musikalisches Vermächtnis zu sichten und zu veröffentlichen. Herausgegeben von Carsten Bock, sind im Laurentius-Musikverlag die Partituren von fünf zuvor unpublizierten Werken erschienen, vom frühen Klavierquintett op. 1 bis zum späten Cellokonzert Nr. 2 op. 45. Anfang Juni erscheint die erste CD-Produktion mit Werken von Klussmann überhaupt beim Berliner Label eda records: das Klavierquintett op. 1 und das erste Streichquartett op. 7, interpretiert vom Kuss Quartett und Péter Nagy. Zudem wird Klussmann im Zentrum einer Podiumsdiskussion am 6. Juni in der Hamburger Musikhochschule stehen. Angesichts dieser Entwicklung steht zu hoffen, dass in den kommenden Jahren die Musik eines bedeutenden deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt, ja im Falle einiger Werke überhaupt erst entdeckt wird.

Norbert Florian Schuck

Erschienen im Klassik-Sommer 2025