Warum der Meister seine „Missa solemnis“ vor zweihundert Jahren gleich 28 Fürstenhäusern anbot

Die deutschen Feuilletons schauen gerade mit Begeisterung auf 1923 zurück, das Jahr der Hyperinflation, mit dem in Deutschland aber auch die „Goldenen Zwanziger“ begannen. Musikhistorisch interessanter ist der Blick um noch einmal hundert Jahre zurück aufs Jahr 1823, in dem Ludwig van Beethoven die Missa solemnis fertigstellte und Schubert seine Schöne Müllerin komponierte (aber noch nicht aufführte). Und siehe da: Auch das vermeintlich so idyllische Biedermeier war wirtschaftlich eine höchst turbulente Zeit.

Eine Inflationsrate von 10 Prozent wie 2022/23? Die hätte Ludwig van Beethoven wohl nur ein müdes Lächeln entlockt. Um die 90 Prozent betrug die Geldentwertung während der napoleonischen Kriegszüge Ende des 18. / Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien. Als Beethoven 1792 in die Österreichische Hauptstadt zog, zahlte er für ein Paar Stiefel 6 Gulden – 1810 notierte er dann für denselben Posten 30 Gulden. Allein im Jahre 1809 stiegen die Lebensmittelpreise um 50 Prozent – im Februar kostetet ein Pfund Rindfleisch 18 Kreuzer, im September waren es schon 27 Kreuzer. 1811 folgte dann der Staatsbankrott in Österreich. Und es wurde noch schlimmer: 1816 zahlte Beethoven elfmal so viel Miete wie 1810. Als dann die Währungsreform kam, konnte er deren Konsequenzen an seiner jährlichen Rente gut ablesen: 4000 Gulden hatte er 1809 mit seinen drei Gönnern vereinbart – daraus wurden jetzt 1360 Gulden!

Angesichts dieser Situation kann man gut verstehen, dass Beethoven immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten geriet: „Unser einer bedarf immer Geld, und alle Noten, die ich mache, bringen mich nicht aus den Nöten!“ Das schrieb er im Februar 1823, als er wieder einmal dringend Geld brauchte. Dem Verleger Steiner schuldete er insgesamt 3000 Gulden, und der drohte bereits mit einer Klage.

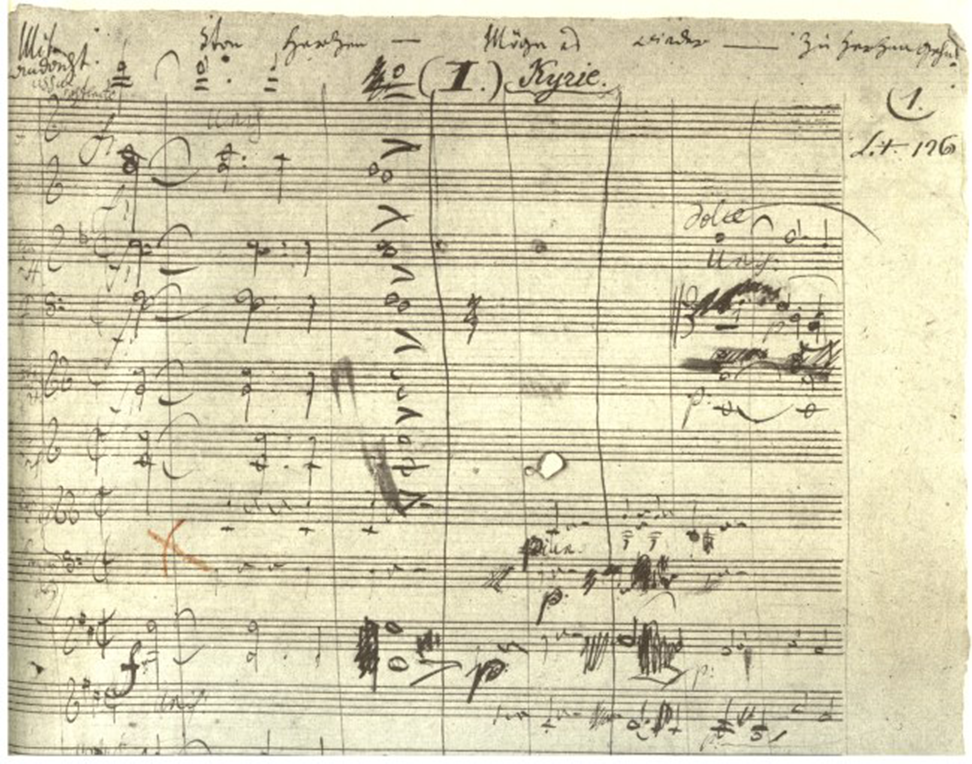

Was tun? Ein Glück, dass Beethoven gerade mit der Arbeit an seiner Missa solemnis fertig geworden war – dem Werk, das er selbst gerne als sein „Größtes“ bezeichnete. Am 19. März 1823 überreichte er die Messe endlich dem Widmungsträger Erzherzog Rudolph – drei Jahre nach der feierlichen Amtseinführung als Erzbischof von Olmütz, für die er sie eigentlich zugesagt hatte. Von einer konkreten Bezahlung weiß man nichts, und so versuchte Beethoven sogleich, das Werk noch einmal zu veräußern: Insgesamt 28 Fürstenhäusern bot er eine handschriftliche Partitur an – zum Preis von 50 Dukaten. Das war eine inflationssichere Währung, denn ein Dukat bestand aus 3,44 Gramm Gold. Zurzeit sind 3,44 Gramm Gold etwa 200 Euro wert – Beethoven verlangte für eine Abschrift seiner Missa solemnis also 10.000 Euro an!

Immerhin zehn Käufer konnte er gewinnen – und dazu einen Interessenten für die Uraufführung. In St. Petersburg hatte Fürst Galitzin eine Partitur gekauft und eine zweite dem Zaren vermittelt, und er wollte die Missa solemnis gern uraufführen, was er am 7. April 1824 denn auch tat. Das traf sich gut, denn eine Aufführung in Wien stieß auf Probleme: Für liturgische Zwecke war die Messe viel zu lang, zu groß besetzt und zu schwer geworden. Schließlich wurden im Mai 1824 im Kärntnertortheater immerhin Kyrie, Credo und Agnus Dei der Messe der Öffentlichkeit präsentiert.

Für den Druck der Messe erhielt der Verlag Schott in Mainz 1827 den Zuschlag – nachdem Beethoven sie immer wieder verschiedenen Verlagen angeboten und Vorschüsse kassiert hatte. Dafür erhielt er noch einmal 1000 Gulden, und so kam insgesamt doch eine hübsche Summe für sein Meisterwerk zusammen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die gleichzeitig gedruckte neunte Sinfonie nur 600 Gulden einbrachte.

Am Ende seines Lebens war Beethoven gar nicht so arm, wie er gedacht hatte. 1819 hatte er für 4000 Gulden acht Aktien der Privilegierten Österreichischen Nationalbank erworben. Eine musste er 1821 wieder verkaufen, aber die übrigen sieben waren bei seinem Tod 1827 mehr als doppelt so viel wert wie beim Kauf. So hinterließ er seinem Neffen eine größere Summe, nach heutigem Wert ca. 145.000 Euro. Nicht so schlecht – auch wenn sein heute vergessener Kollege Salieri seinem Erben das Dreifache vermachen konnte und Joseph Haydn das Doppelte.

Klemens Hippel

Erschienen im Klassik-Sommer 2023