Zur Wiederentdeckung des böhmischen Komponisten Hans Winterberg

Vorspiel – Zwischenspiel – Nachspiel: Diese Satzbezeichnungen seines ersten Klavierkonzerts geben eine Idee von Leben und Schicksal Hans Winterbergs, das dem aller Musikschaffenden, die Opfer der nationalsozialistischen Weltkatastrophe geworden sind, ähnelt: Exil, Vernichtung, Vergessen, Verstummen – wenig andere Möglichkeiten hielt der damalige Weltungeist für sie bereit.

Der Arbeit eines unermüdlichen Zirkels in der musikalischen und musikwissenschaftlichen Forschung ist es zu verdanken, dass ein Teil der Nachwirkungen dieser Kunstvernichtung nach und nach abgemildert wird. Nachlässe von Musikschaffenden, die schon vergessen schienen, tauchen auf und werden dank der Arbeit zum Beispiel des Wiener ExilArte-Instituts erschlossen, verlegt und zur Aufführung bereitgestellt. Mit welch Aufwand und Sorgfalt dies geschieht, ist an der bald abgeschlossenen Edition der Werke Hans Winterbergs im Verlag von Boosey & Hawkes zu sehen.

Ein Gesamtwerk wird uns geschenkt, das aufgrund grausamer, ignoranter und letztlich unglücklicher Umstände erst jetzt die Möglichkeit zu echter Zeitgenossenschaft bekommt: Rezeption und Resonanz beim Publikum und bei den verantwortlichen Veranstaltern. Noch mehr als Wiedergutmachung verdient diese Musik vor allem unsere unbedingte und kompromisslose Neugierde.

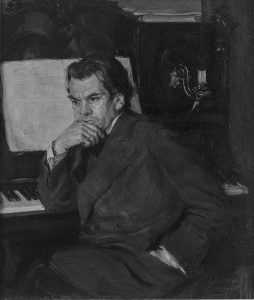

„Hans oder Hanuš“, so schrieb er in einer biographischen Skizze, Winterberg wurde am 23. März 1901 in Prag geboren, einem der maßgeblichen kulturellen Zentren der k. u. k. Monarchie, einem Schmelztiegel der Kulturen, der Franz Werfel, von dem Winterberg 1937 Gedichte für Gesang und Klaviertrio vertonte, sein „Prag gebar mich“ ausrufen ließ. Werfel war es auch, der im New Yorker Exil über den Untergang dieser Welt einen der schönsten Sätze formulierte, der vielleicht auch im elf Jahre später geborenen Hans Winterberg nachklang: „Aber besteht nicht der sicherste Besitz des Menschen in dem, was er verloren hat?“

Der geistig-kulturelle Reichtum Prags stand in seiner inspirierenden Kraft dem Wiens kaum nach. Winterberg kam früh in Kontakt mit Musik, studierte Klavier bei Terezie Goldschmidtova, Komposition bei Fidelio Finke sowie Dirigieren bei Alexander Zemlinsky, nach Tätigkeiten als Korrepetitor in Brünn/Brno und Gablonz/Jablonec nad Nisou dann 1939/40 wieder in Prag Komposition beim Avantgardisten Alois Hába.

Winterberg lebte in der Zeit, in der die Frage der Identität einer ideologisierten Gewalt unterworfen war: Spross einer jüdischen Familie in Prag, erfuhr er die Konstituierung des Nationalgedankens als verengendes Ausgrenzungsmerkmal, das sich in weiterer Konsequenz gegen alle Minderheiten richtete, nicht zuletzt in der „Kontaminierung“ (Michael Haas) des Begriffs Sudetendeutsch.

Seine 1930 geschlossene Ehe mit der deutsch-böhmischen Pianistin und Komponistin Maria Maschat wurde 1939 nach der Besetzung Prags durch Nazideutschland als sogenannte „Mischehe“ registriert, wodurch er zunächst geschützt war. Nach der Trennung 1942 wurde die Ehe zwei Jahre später gesetzlich geschieden. Ab 1941 musste Winterberg in einem „Judenhaus“ wohnen und Zwangsarbeit leisten, am 26. Januar 1945 erfolgte die Deportation ins Ghetto Theresienstadt. Am 8. Mai 1945 wurde er von der Roten Armee befreit, im Juni kehrte er in seine alte Wohnung zurück.

Seine Rückkehr blieb ein Zwischenspiel; von seinem Vater 1930 als tschechisch bei den Prager Behörden eingetragen, war er von den Beneš-Dekreten, die die Ausweisung der Deutsch-Tschechen aus der Tschechoslowakei verfügt hatten, zwar nicht betroffen, doch beantragte er einen Reisepass, vorgeblich um Manuskripte aus dem europäischen Ausland zurückzuholen. Die Motive, sich als Jude trotz der Shoa, die fast seine gesamte Familie ausgelöscht hatte, in München niederzulassen, mögen in der räumlichen Nähe zu seiner geschiedenen Frau und der gemeinsamen Tochter Ruth und der lebenslang bestehenden Verbindung zur deutschen Sprache und Kultur zu finden sein.

Sein Werk spiegelt einen Geist wider, der sich mit innerlich hart erkämpfter Leichtigkeit und Eleganz über alle widrigen Umstände hinwegzusetzen scheint. Zeugnis für diese Haltung legt ein Fragebogen ab, den er für seinen alten Studienkollegen, den Komponisten und Musiktheoretiker Heinrich Simbriger beantwortete. Hier lässt sich auch nebenbei erfahren, dass die Suche nach Unterschieden meist auf die Eigenschaften hinausläuft, die den Dingen im Grunde wesensgleich sind.

„Da ich bis zu meinem 40sten Lebensjahre bis auf unwesentliche Ausnahmen in Prag…(lebte), wäre es natürlich sehr verwunderlich, wenn das slawische Element auf meine künstlerische Produktion nicht abgefärbt hätte. Dies zeigt sich … vor allem in rhythmischen Momenten. Doch sind diese Momente durchsetzt von einer Harmonik, … die durchaus westlichen Ursprungs ist, ich meine natürlich in weitestgehendem Sinne. … Ich stehe heute der Zwölftonmusik, ja sogar der Reihenkomposition nahe, ohne allerdings diesen Systemen sklavisch nachzubeten. Eine grundlegende Bedeutung haben für mich Quinten- und Quartenharmonien gewonnen, ein Wesenszug, der meiner Ansicht nach charakteristisch für die heutige deutsche Musik ist. Ich glaube, behaupten zu können, dass alle diese genannten Elemente nebeneinander noch heute in meiner Musik zu finden sind.“

Er sei eigentlich Autodidakt, anfänglich von Richard Wagner und Richard Strauss beeinflusst. Schönberg habe wie eine „alles zerstörende, gespenstische Lawine“ auf ihn gewirkt. Er habe aber alles aufgenommen, was er für seine persönliche Eigenart habe verwenden können. Recht spät habe er die Musik von Smetana und Dvořák kennengelernt, selbst sehe er sich in der Nähe von Blacher, Bartók und Frank Martin. Er beobachte an sich das Streben nach einem gewissen Universalismus. „Ansonsten schreibe ich eben so, wie ich muss!“

Sein fast hundert Werke starkes Oeuvre umfasst fast ausschließlich Instrumentalmusik: drei Symphonien, vier Klavierkonzerte, eine Reihe weiterer Orchesterwerke, die in der „Rhythmophonie“ von 1966/67 gipfeln, Ballettmusik, vier Streichquartette, umfangreiche Kammermusik, zentrale Werke für Klavier, davon fünf Sonaten, sechs Klaviersuiten (auch eine Suite „Theresienstadt 1945“), Lied-Zyklen, aber auch Hörspiel- und Unterhaltungsmusik.

Vielschichtig und durchdacht, ist seine Musik von einer bestechenden geistigen Eleganz. Winterberg ist eher nicht als „Bekenntnismusiker“ im üblichen Sinne zu bezeichnen, vielmehr ist gerade diese innere Freiheit und Eleganz sein Bekenntnis. Die Gefahr einer flaneurhaften Harmlosigkeit ist dabei gebannt durch die hintergründige Intelligenz, die aus seinen Werken spricht. Sein Bleistift wird sozusagen mit behandschuhter Hand geführt, doch die Flächigkeit und bewegte Linienführung der Musik ruht auf einem feinen und profunden Netz, so im ersten Satz seiner zweiten Symphonie und in seiner Suite für Streichorchester.

Überhaupt seine Suiten: eine Form, bei der man sonatenhafte Tiefe weniger erwartet, doch überrascht seine Suite für Violine und Klavier mit ausgeklügelter Polymetrik und einer lichten Topografie klanglicher Weite, die er mit weisen Mitteln erreicht. Besondere Wucht aber findet sich bei den Klaviersonaten, deren CD-Veröffentlichung beim Berliner Label eda records mit dem Pianisten Jonathan Powell im Juni 2025 ansteht. Zupackend und herausfordernd, mit einer kompakten Virtuosität, die hier insbesondere geistig zu verstehen ist, vom Interpreten höchstes musikalisch-intellektuelles Verständnis und vom Zuhörer größte Hingabe erzwingt: Winterbergs Eleganz wird zum reißenden Fluss. Man kann ihn hier vielleicht mit Beethoven vergleichen; wie bei diesem nehmen die Klaviersonaten im Gesamtschaffen das Ureigene ein, in dem sich der künstlerische Ausdruck am strengsten, unmittelbarsten, rückhaltlosesten und auch am rücksichtslosesten verwirklicht. Die Elemente sind so entschieden und streng verwoben, dass es keine Möglichkeit gibt, über sie hinwegzuspielen, ohne sich sofort vollkommen vom Werk zu entfernen.

So ist Hans Winterberg ein wichtiger Vertreter jener musikalischen Moderne, deren Entwicklung erstickt wurde und die ihre außergewöhnliche Reife noch heute nur im Schatten zeigen kann. Ungeachtet dessen ist Hans Winterberg aber zu einer Identität geworden, die selbst ihre unverrückbar reiche Musik geschaffen hat.

Jörg Birhance

Erschienen im Klassik-Sommer 2025