Die Akademie für Alte Musik Berlin stellt Johann Adolf Hasses „Piramo e Tisbe“ vor

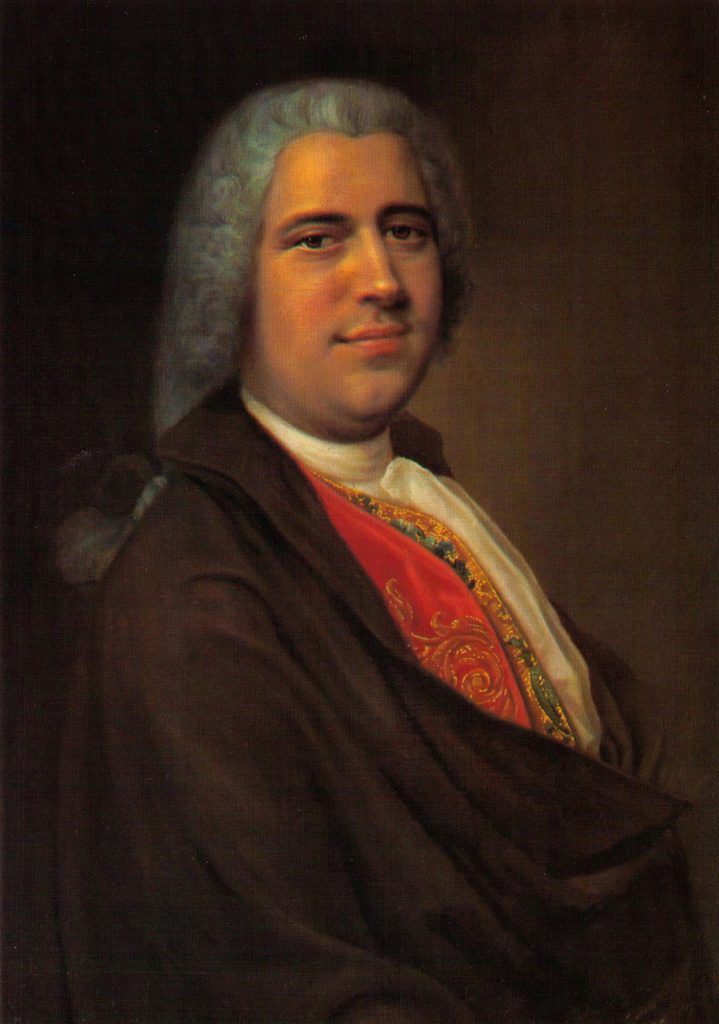

Kaum einer kennt ihn heute noch: Johann Adolf Hasse, den neben Händel größten Star der Barockoper. Der neunjährige Mozart bekannte 1765, er wolle „unsterblich wie Händel und Hasse werden“ – später hätte ihn auch das Einkommen des Letzteren sicher gereizt. Denn für nicht weniger als 6000 Taler Jahresgehalt hatte man Hasse 1730 gemeinsam mit seiner Ehefrau Faustina von Venedig an den Dresdner Hof gelockt. Zum Vergleich: Johann Sebastian Bach bekam zu dieser Zeit im nahen Leipzig als Thomaskantor 100 Taler im Jahr. Man weiß zwar nicht, wie viel weniger Hasse ohne Faustina, eine der berühmtesten Sängerinnen der Zeit, bekommen hätte. Aber der Abstand zu Bachs Salär spiegelt das ungeheure Ansehen, das der Komponist in Deutschland, Italien, Österreich und auch in England genoss. In London war er selbst zwar nie, dafür aber seine Musik: Allein Händel bediente sich mit 49 Arien aus 15 Hasse-Opern!

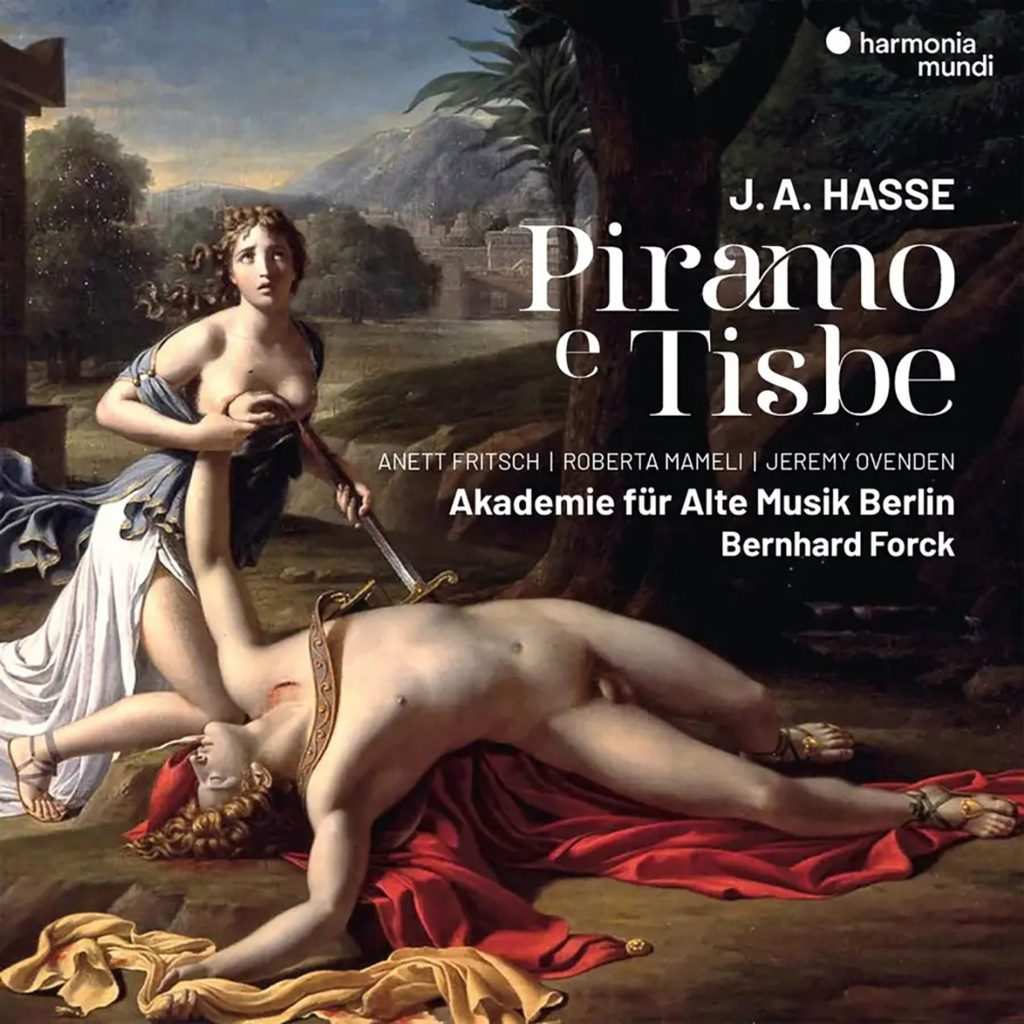

Die erste davon hatte der 1699 in Bergedorf bei Hamburg geborene Komponist 1721 in Braunschweig herausgebracht, die letzte kam genau 50 Jahre später in Wien auf die Bühne. Das macht ihn zu einem Zeitgenossen nicht nur Händels, sondern auch Glucks, und dessen berühmter Opernreform stand Hasse gar nicht so fern, wie seine vorletzte Oper Piramo e Tisbe zeigt. Hatte Hasse vorher überwiegend Libretti von Pietro Metastasio vertont, so verließ er 1768 mit seinem „intermezzo tragico“ das Feld von dessen Opera seria und vertonte ein Libretto Marco Coltellinis. Der war ein Schüler Ranieri Calzabigis, des Librettisten von Glucks Reformopern Alceste und Orfeo ed Euridice und hatte als erster Elemente der französischen Oper in die Wiener Oper eingeführt.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Veränderungen, die Coltellini dem Ovids Metamorphosen entnommenen Plot angedeihen ließ: War dort alles auf das unglückliche Paar fokussiert, dessen Zusammenkommen nur nebenbei erwähnte Väter verhindern, fügte Coltellini die Figur eines Vaters hinzu, der im Alleingang das Glück der beiden verhindern will – eine Dramatisierung, die ganz im Sinne der neuen Opernästhetik war. Im so entstandenen Dreipersonenstück treffen ein weiblicher und ein männlicher Sopran auf einen Tenor, der bei der Uraufführung vom Librettisten gesungen wurde. Als Sopranistin wirkte die Auftraggeberin des Werks mit, deren Name leider unbekannt ist. 1770 wurde die Oper auch in Laxenburg, der Sommerresidenz der Habsburger, für eine begeisterte kaiserliche Familie gegeben. Und auch Hasse selbst hielt diese Oper für besonders gelungen, deren Ende bemerkenswert ist: Nachdem sich erst Piramo und dann Tisbe entleibt haben, tötet sich am Ende auch noch der Vater.

In den letzten Jahren hat dieses Werk schon mehrfach Interessenten gefunden, sogar die Salzburger Festspiele setzten es 2010 aufs Programm. Jetzt kann man in der neuen Einspielung der Akademie für Alte Musik Berlin erleben, wie elegant, dramatisch und ausdrucksstark die Musik Hasses ist.

Klemens Hippel

Erschienen im Klassik-Herbst 2025

Johann Adolf Hasse

Piramo e Tisbe

Anett Fritsch, Jeremy Ovenden, Roberta Mameli, Akademie für Alte Musik Berlin, Bernhard Forck

erschienen beim Label Harmonia mundi