Ein Blick auf den verkannten Komponisten Felix Draeseke

Im November des Jahres 1835 fand im Rahmen eines Konzertes im Leipziger Gewandhaus die Uraufführung der finalen Fassung von Felix Mendelssohns Konzertouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine (op. 32) statt. Das hoch inspirierte Stück zählt zweifellos zu den Schlüssel- und Gipfelwerken der deutschen Romantik; auch wenn das seinerzeit anwesende Publikum sich offenbar noch nicht dieses Umstandes bewusst war und Berichten zufolge eher verhalten auf die Musik reagierte. Über 77 Jahre später, am 31. März 1913, ereignete sich im Musikvereinssaal der Stadt Wien ein für die Musikgeschichte äußerst bedeutsamer und folgenreicher Skandal: Arnold Schönberg dirigierte Werke des musikalischen Expressionismus bzw. von Komponisten der so genannten Zweiten Wiener Schule. Dabei ließ die dortige Zuhörerschaft wirklich keinerlei Milde walten und quittierte alles mit größter Missbilligung. Die Veranstaltung musste letztlich aufgrund von Tumulten und sogar Handgreiflichkeiten abgebrochen werden. Das nahende Ende der Spätromantik und der Durchbruch der Moderne konnten durch diesen grotesken Vorfall freilich nicht (mehr) verhindert werden.

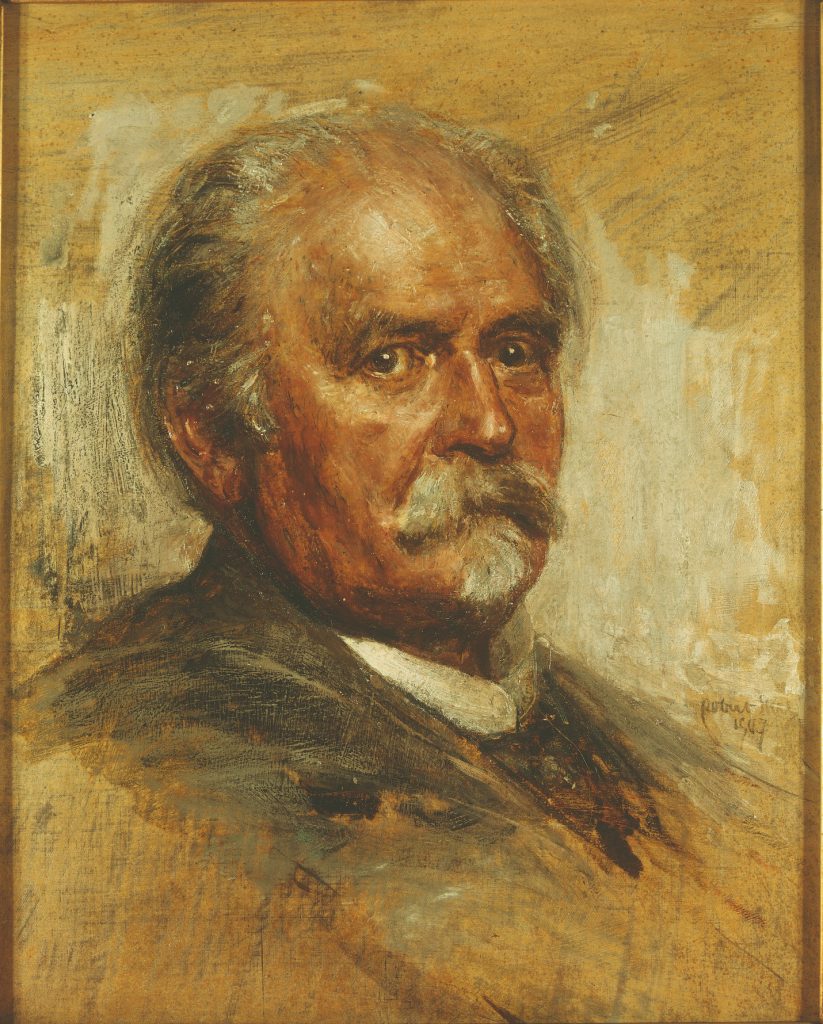

Zeitlich ziemlich genau zwischen den beiden genannten epochalen Begebenheiten erstreckte sich die Lebensspanne von Felix August Bernhard Draeseke, geboren am 7. Oktober 1835 im oberfränkischen Coburg (also im evangelischen Teil Bayerns) und – als Folge eines Schlaganfalles – gestorben am 26. Februar 1913 im sächsischen Dresden. Man lehnte sich wohl nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man Draeseke als einen der vielseitigsten und substanziellsten deutschen Komponisten des langen 19. Jahrhunderts bezeichnen würde. Sein auch zahlenmäßig sehr großes Oeuvre umfasst Werke aus allen möglichen Gattungen und Genres: Opern, Symphonien, symphonische Dichtungen, Ouvertüren und Konzerte. Dazu Messen, Requien, geistliche und weltliche Kantaten, Kammermusik mit und ohne Klavier, genuine Klaviermusik und zahlreiche Lieder. Ganz einzigartig steht er mit seiner Oratorientetralogie Christus da (es handelt sich genau genommen um ein Vorspiel mit drei anschließenden Oratorien).

Gleichwohl konnte sich Felix Draeseke zu kaum einer Zeit seinem künstlerischen Rang gemäß durchsetzen und beispielsweise wie sein ungleich berühmterer Konkurrent Johannes Brahms zum „Allgemeingut“ werden. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig und entbehren der Tragik leider nicht. Ein frühes und verheerendes Unglück überkam bereits den Fünfjährigen in Form einer tückischen Mittelohrentzündung. Sie heilte nie wirklich aus, und dies führte bald zu einer nachhaltigen Schädigung des Gehörs. Schwerhörigkeit mag zwar nicht der zwingende Hinderungsgrund für eine Komponistenlaufbahn sein (siehe Beethoven), aber die Möglichkeit, als ausführender Dirigent oder Instrumentalsolist selbst für die eigenen Werke einzutreten, war Draeseke damit früh genommen. Er war diesbezüglich von Anbeginn auf andere, möglichst loyale Mitstreiter angewiesen.

Einflussreiche Unterstützer konnten zwar immer wieder gewonnen werden – Draeseke unterhielt zeitlebens Bekannt- oder Freundschaften mit dem Who’s who der zeitgenössischen Musikszene, darunter Wagner, Liszt, Hans von Bülow, Hans Bronsart von Schellendorf oder Peter Cornelius. Doch in den wirklich entscheidenden Momenten blieb der notwendige Rückhalt für ihn meist aus. Hierbei spielte auch Draesekes unbestechlicher, nicht eben harmoniesüchtiger Charakter eine erhebliche Rolle. Für seine Überzeugungen trat er stets mit aller Kraft (von der er von Natur aus viel mitbrachte) sowie oft genug mit einer an Ungeschicklichkeit grenzenden Schärfe bzw. Kompromisslosigkeit ein. Und da diese Ansichten in der Regel quer zum vorherrschenden Zeitstil lagen oder sich entsprechend entwickelten, blies ihm der Wind fast permanent entgegen.

In seinen „Sturm und Drang“-Jahren (1852 bis spätestens 1870) verschrieb sich Draeseke voll und ganz den von ihm als fortschrittlich empfundenen Idealen des neudeutschen Wagner-Liszt-Kreises und wurde zu dessen radikalstem Exponenten. Mit der rigorosen und kämpferischen Parteinahme machte er sich allerdings schnell zum roten Tuch für die diversen eher konservativ gestimmten Vertreter insbesondere des damals tonangebenden Leipziger Musiklebens. Als er sich später umorientierte und gewissermaßen vom Ultra-Avantgardisten zum Nachklassiker mutierte und Beethoven und frühere Meister zu seinen Leitsternen erhob, vollzog er dadurch nicht etwa einen glatten Seitenwechsel, sondern geriet geradewegs zwischen die Fronten. Von Seiten der Neudeutschen wurde Draeseke fortan wie ein Abtrünniger behandelt – Liszt ließ sich beizeiten zu der bissigen Bemerkung verleiten, „aus dem einstigen Löwen“ sei nunmehr „ein Kaninchen“ geworden. Auf Seiten der Traditionalisten, die Brahms als ihren Protagonisten auserkoren hatten, überwog auch jetzt die Skepsis. Zumal Draeseke sich zu bestimmten „Errungenschaften“ der Neudeutschen Schule weiterhin ausdrücklich bekannte. Im Zuge des Verwandlungsprozesses stieß also der Kaninchenleib zumindest die Raubtierkrallen nicht völlig ab.

Ab den 1880er-Jahren stellte sich dennoch eine etwas längere Periode des wachsenden Erfolgs und der Anerkennung ein. Vor allem das symphonische Hauptwerk, die Symphonia tragica von 1886, konnte die in- und ausländischen Konzertsäle erobern. Quasi mit einem Paukenschlag katapultierte sich der alternde Meister dann aber wieder selbst ins Abseits. Sein 1906 veröffentlichtes Pamphlet Die Konfusion in der Musik. Ein Mahnruf richtete sich unversöhnlich gegen die Tendenzen der allmählich aufkommenden (musikalischen) Moderne und traf insofern eine jüngere Generation von Tonsetzern, zu der auch Richard Strauss gehörte, die sich vormals durchaus respektvoll auf Draeseke bezogen hatten, nun aber vor allem den Unzeitgemäßen in ihm erblickten.

Absolut verheerend für den posthumen Ruf wirkte sich schließlich die versuchte Vereinnahmung sowohl seines Werkes als auch seiner Person durch die Nationalsozialisten aus. Dabei ist die Existenz von „passenden“ Anknüpfungspunkten – speziell Draesekes konservative Auslassungen oder sein Hang zu germanischen Opernstoffen – leider nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Dass die bis dato einzige umfassende Draeseke-Biografie ausgerechnet aus der Feder von Erich Roeder stammt, erschwert noch fortlaufend eine faire Einordnung des Komponisten. Roeder betätigte sich im Dritten Reich u. a. als Musikreferent des NS-Propagandablattes Der Angriff; er schrieb aus Überzeugung mit brauner Tinte.

Einmal abgesehen von den erwähnten biografischen oder rezeptionsgeschichtlichen Irrungen und Wirrungen sollte doch in erster Linie der Blick auf Felix Draesekes Musik und deren unverkennbare Charakteristika interessieren. Tatsächlich lassen sich auch hier einige Gründe für die mangelnde Beachtung identifizieren. Zum einen erweist sich der Einstudierungsaufwand bei nicht wenigen Draeseke-Partituren als immens. Max Grünbaums berüchtigter Ausspruch „Lieber ein gelungener [Max] Bruch als ein missglückter Draeseke“ ist genau vor diesem Hintergrund zu verstehen. Zum anderen entfaltete Draeseke sein Schaffen inmitten einer Blütezeit des musikalischen Spezialistentums. Welches für ihn, den kompositorischen Universalisten, eine signifikante Profilierungshürde darstellen musste. Ganz uneingeschränkt auf der Habenseite zu verbuchen sind hingegen die im Werk verankerten, überragenden schöpferischen Qualitäten. Als da wären: die schnörkellos-edle Melodik; die originelle, bisweilen raue Harmonik; die wahrhaft sublime Kontrapunktik und das schier untrügliche Gespür für das Dramatische. Schon nach nur wenigen Takten wird man den Urheber der Musik klar heraushören können. Unter diesen Gesichtspunkten ist Felix Draeseke allerdings ein geradezu ewig Zeitgemäßer.

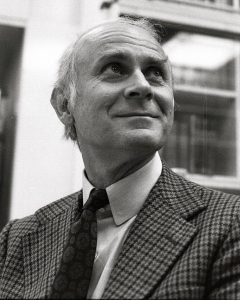

Robert Funk

Erschienen im Klassik-Sommer 2023